본문

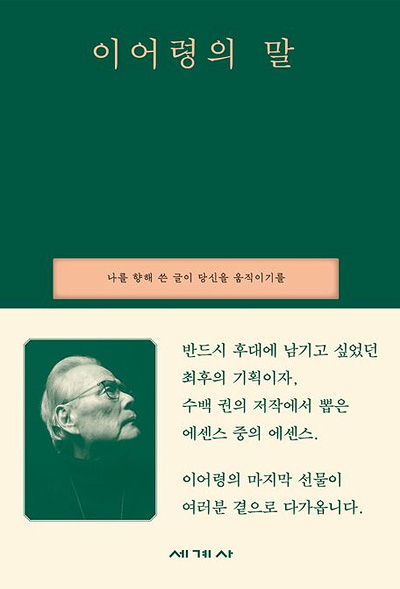

이어령의 말 - 저자. 이어령 -

책소개

시대의 지성, 이어령이 남긴 최후의 말 『이어령의 말』

"나를 향해 쓴 글이 당신을 움직이기를"이라고 남긴 우리 시대의 어른이자 지성인 이어령의 마지막 문장들이 담긴 『이어령의 말』은 천 개의 단어, 생각의 틈을 비집는 문장들, 그리고 억겁의 시간이 모인 결정체다. 보편적으로 한 사람의 글에는 그 사람의 생이 담겨 있다.

시대의 지성으로 큰 가르침과 감동을 주었던 이어령의 글도 마찬가지이다. 그가 떠난 후에 발간된 『이어령의 말』은 이어령의 온 생이 고이 담긴 귀한 책이다. 2022년 2월 눈감을 때까지 평생 쉼 없이 읽고 쓰며 수많은 저작을 남긴 이어령은 생전 글 쓰는 일이 자신을 향해 있다고 말했다. 하지만 '나를 향해 쓴 글이 다른 사람에게 가닿아 그에게 느껴지고 그를 움직일 수 있게 한다면 그것이 곧 '감동'이며, 더없이 기쁜 일일 것'이라 덧붙였다. 이것이 지면과 화면을 빌려 세상에 나온 글이 지닌 선순환적 역할이며, 먼저 돌아간 이가 지금을 살아가는 이들에게 남길 수 있는 가장 값진 유산일 것이다. 이제 그의 지성을 빌려 쓸 기회가 우리에게 주어졌다.

『이어령의 말』이라는 책으로 그의 에센스 같은 문장들을 만날 수 있는 것. 이어령을 아끼는 독자는 물론 이어령을 몰랐던 독자까지 이어령의 말을 듣고, 그의 생각을 느끼며 안갯속 같은 이 세상을, 자신에게 주어진 삶을 어떻게 살아갈 것인지 탐구하는 여정을 떠날 수 있다.

책 속으로

P.13 「마음: 사랑의 근원」 중에서

세상은 늘 죽을 만큼 괴로운 것들을 넘어서야만 새로운 세계를 보여줍니다. (…) 당신에게 눈물이 있다는 것은 영혼이 있다는 것, 사랑이 있다는 것, 누군가를 사랑하고 애타게 그리워한다는 것, 그리고 뉘우친다는 것, 내가 아니라 남을 위해서 흘리는 눈물은 비가 그치자 나타난 무지개처럼 아름다운 것입니다.

P.22 「마음: 사랑의 근원」 중에서

정의로움은 입장에 따라 다릅니다. 그런데 사랑에는 입장이라는 게 없습니다. 남쪽의 사랑과 북쪽의 사랑이 따로 없어요. 그렇기 때문에 정의를 이야기하지 않고 자꾸 사랑을 이야기하는 것입니다.

P.26 「마음: 사랑의 근원」 중에서

생각하고 행동할 때마다 결부터 찾아가세요. 꿈결을 따라 마음의 결, 삶의 결을 따라가면 땅이 보이고 하늘이 보이고 세상이 한결 아름다워질 것입니다.

P.30~31 「마음: 사랑의 근원」 중에서

생의 추위를 느껴보지 못한 사람은 사랑이 무엇인지 모르는 사람이다. 이 세상에서 가장 불행한 사람은 평생 동안 한 번도 앓아본 적 없는 사람일 것이다.

P.45 「인간: 나의 얼굴」 중에서

아들이여, 아버지의 검은 머리에, 하나둘씩 새치가 생겨나는 것을 보았느냐. 잠시 분노하다가 비굴하게 웃어버리는 아버지의 그 입술을 본 적이 있느냐. 주먹을 쥐다가도 바둑알을 잡듯 그렇게 힘없이 펴지는 손가락을 보았느냐.

P.95 「문명: 불완전한 동물들」 중에서

왜 아침은 이렇게도 아름다운가. 아직 그 빛 속에 어둠이 남아 있기 때문이다. 저녁노을은 왜 이렇게도 아름다운가. 다가오는 어둠 속에 아직 빛이 남아 있기 때문이다. 빛과 어둠이 엇비슷하게 존재하는 아름다운 세상. 그것이 한국인이 오랫동안 참고 기다렸던 그 공간이다. 디지털과 아날로그가 만나는 기분 좋은 시간, 한국인의 시간이다.

P.111 「문명: 불완전한 동물들」 중에서

온 국민이 다 같이 정보를 공유하고 사는 것. 그것이 바로 민주주의다. 군주제로부터 시작해서 나치, 공산주의 등 망해버린 나라의 공통 특징은 국민의 눈을 멀게 한 데 있다. 개방의 시대는 시장의 개방만을 의미하는 것은 아니다. 개방은 개안으로 모든 사람이 눈을 뜨고 밝은 세상을 보는 데 있다.

P.134 「사물: 일상의 재발견」 중에서

구르지 않고 손에 잡기도 편한 것이라면 원과 사각형의 중간, 여섯 모난 연필이 가장 좋습니다. 그래서 옛날이나 지금이나 여섯 모로 된 연필이 제일 많습니다. 둥글게 살면 원만하다고 하지만 자기주장이 없고 자기주장만 하면 모가 나서 세상을 살아가기 힘듭니다. 네모난 연필도 아닙니다. 둥근 연필도 아닙니다. 여섯 모난 연필로 나의 인생을 써가십시오.

P.342 「창조: 물음표와 느낌표 사이」 중에서

여러분들은 물이냐 불이냐가 아니라, 물과 불 사이에 둔 솥처럼 상극하는 두 가치를 하나의 인터페이스로서 아름답게 갈등과 대립을 막아주는, 조화하는, 솥과 같은 존재. 인터페이스로서의 '나'가 되어야 해요.

원본 자료